L’histoire coréenne, riche et complexe, est profondément ancrée dans la mémoire collective du pays et marquée par des bouleversements politiques, sociaux et culturels. De la colonisation japonaise à la guerre de Corée, en passant par les luttes pour la démocratie et la transformation contemporaine, le cinéma coréen a joué un rôle essentiel pour raconter, commémorer et faire ressentir ces événements au grand public. Et surtout, pour que rien ne soit oublié. Ces dernières années, la cinématographie coréenne a connu une vague de succès international, avec des films marquants et récompensés qui ont captivé les spectateurs du monde entier. Mais au-delà de cette reconnaissance, le cinéma coréen poursuit un autre objectif : offrir une vision critique et introspective de l’histoire et de la société, invitant le spectateur à réfléchir sur le passé, les mémoires collectives et les enjeux contemporains.

Lors de mes découvertes cinématographiques, j’ai été frappée par la force avec laquelle ces films donnent chair au passé coréen. À travers cette sélection de films, je vous propose de voyager dans l’histoire de la République de Corée. Je vous invite à découvrir à votre tour, une histoire aussi douloureuse que fascinante, et de mieux comprendre comment le cinéma a contribué à préserver sa mémoire.

La colonisation japonaise et la résistance coréenne (1910-1945)

L’occupation japonaise de la République de Corée, qui a duré de 1910 à 1945, représente l’une des périodes les plus douloureuses de l’histoire du pays. Le Japon a imposé sa langue, son éducation et sa culture, tout en exploitant la population coréenne par le travail forcé et la mobilisation pour ses guerres. Cette période a profondément marqué la société coréenne, nourrissant à la fois un sentiment de perte culturelle et une volonté farouche de préserver l’identité nationale.

La mémoire de cette époque est encore vive aujourd’hui, enseignée dans les écoles et commémorée dans les musées et monuments à travers le pays. Elle se manifeste aussi dans le patrimoine architectural. Et j’ai pu en prendre la mesure lors de mes voyages car on découvre que la majorité des palais et temples visibles aujourd’hui à Séoul et ailleurs ne sont plus les originaux, mais des reconstructions fidèles. Beaucoup de ces édifices ont été détruits ou incendiés sous la colonisation japonaise, et leur restauration témoigne à la fois de la violence de cette période et de la volonté du peuple coréen de préserver son histoire et son identité.

Cette période d'occupation a inspiré de nombreux films, qui explorent à la fois les souffrances individuelles et la résistance collective :

Assassination (2015) raconte l’histoire de résistants coréens cherchant à éliminer des collaborateurs japonais au cours des années 1930. Le film mêle suspense et action tout en mettant en lumière le courage et le sacrifice des patriotes.

The Age of Shadows (2016), quant à lui, se concentre sur le réseau clandestin de résistants et les opérations d’espionnage menées contre les forces japonaises, illustrant les dilemmes moraux et les risques immenses que ces femmes et ces hommes ont affrontés pour l’indépendance de leur nation.

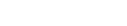

A Resistance (2019) raconte l’histoire de Yu Gwan-Sun, une militante pacifique de l’indépendance, emprisonnée mais déterminée à poursuivre le mouvement. Elle incarne courage et ténacité, devenant une figure emblématique de la résistance coréenne.

The Battleship Island (2017) illustre les conditions extrêmes des travailleurs coréens déportés sur l’île minière japonaise de Hashima pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film dépeint leur oppression, leurs sacrifices et leur union pour recouvrer la liberté, offrant un aperçu poignant de l’histoire des déportés.

La préservation de la langue coréenne

La culture et la langue coréennes ont été gravement menacées sous l’occupation japonaise. Mal-mo-e : The Secret Mission (2019) raconte la création du premier dictionnaire coréen dans les années 1940, un véritable acte de résistance intellectuelle. Le personnage principal, Pan Soo, passe de délinquant à protecteur de la langue, montrant combien les mots peuvent devenir un symbole de liberté et d’identité nationale.

Histoire à travers des récits un peu plus légers

Même des films plus légers peuvent offrir un aperçu de cette période historique. I Can Speak (2017) suit l’histoire de Na Ok-Bun, une femme âgée qui fut autrefois une « femme de réconfort » (comfort woman), contrainte d'être esclave sexuelle au servir de l’armée japonaise pendant l’occupation. Pendant des décennies, elle garde son expérience pour elle, mais décide finalement de se battre pour que justice soit rendue et que son histoire soit reconnue. Aidée par un fonctionnaire local qui lui enseigne l’anglais afin qu’elle puisse témoigner officiellement au Congrès américain, Na Ok-Bun raconte son passé dans un mélange d’humour et d’émotion. Le film met ainsi en lumière les injustices historiques tout en montrant la résilience et le courage de ceux qui ont souffert. Il illustre parfaitement comment le cinéma coréen peut préserver la mémoire collective, sensibiliser le public aux traumatismes historiques et questionner les silences du passé.

La guerre de Corée et ses cicatrices (1950-1953)

La guerre de Corée, débutée en 1950 et s’achevant en 1953 par un armistice, a laissé une empreinte indélébile sur le pays. Elle a provoqué des millions de morts et de déplacés, tout en divisant durablement la péninsule en deux États distincts. Les conséquences sociales ont été profondes : des familles séparées, des villes détruites et une militarisation de la société qui perdure encore aujourd’hui.

Cette période tragique est au cœur de plusieurs films majeurs, qui explorent les histoires personnelles au sein de ce contexte dramatique.

Ode à mon père (2014) propose un autre regard sur cette période, en suivant Duk-Seo, un jeune homme séparé de sa famille pendant la guerre, lors de l’évacuation de Hungnam en 1951 et qui traverse les décennies en surmontant la pauvreté, la migration économique et les conflits internationaux. Son parcours le mène en Allemagne, puis au Vietnam, avant de revenir en République de Corée. Ce récit souligne les épreuves et les pertes personnelles engendrées par la guerre et les bouleversements sur la société coréenne, qui se reconstruit peu à peu.

Taegukgi (2004), quant à lui, raconte l’histoire de deux frères enrôlés dans l’armée coréenne. Le film montre la brutalité des combats et la complexité des relations fraternelles dans un contexte de violence et de séparation, rappelant que les cicatrices de la guerre vont bien au-delà des champs de bataille. Le film explore l’amour inconditionnel entre frères, mais aussi la psychologie humaine face à la violence et à la mort quotidienne. La bande originale contribue à l’intensité émotionnelle de ce classique incontournable.

Les mouvements démocratiques et la lutte contre la dictature (1960-1987)

Après la guerre, la République de Corée a traversé plusieurs régimes autoritaires, caractérisés par la répression politique et la censure. Les années 1980 ont été marquées par des mouvements démocratiques puissants, tels que le soulèvement de Gwangju et les manifestations étudiantes, qui ont finalement conduit à la démocratisation du pays. Ces événements ont profondément façonné la conscience civique et la culture politique coréenne.

Le cinéma a été un vecteur essentiel pour raconter ces luttes.

A Taxi Driver (2017) plonge dans le soulèvement de Gwanju en 1980, après l’assassinat du président Park. Ce mouvement étudiant et syndical contre la dictature est documenté par un journaliste allemand aidé d’un chauffeur de taxi local, offrant une vision poignante du courage et de l’engagement civique. Le film montre non seulement la brutalité de la répression militaire, mais aussi l’humanité et le courage des civils qui ont risqué leur vie pour la liberté.

1987: When the Day Comes (2017) revient sur les événements qui ont mené à la chute du régime autoritaire, en suivant une enquête sur la mort d’un étudiant torturé. Ce film met en lumière l’importance de la mobilisation collective et le rôle crucial de la presse et de la société civile pour faire tomber la dictature.

Les années 1970 et 1980 sont également marquées par des scandales politiques et la soif de pouvoir. The Man Standing Next (2020) dépeint les quarante jours cruciaux précédant l’assassinat du président Park Chung-hee, en 1979 et les secrets d’État qui émergent après coup, mettant en lumière la corruption et la manipulation dans le monde politique.

La crise financière de 1997

La République de Corée a également traversé des crises économiques majeures. Default (2018) revient sur la banqueroute de 1997, montrant comment certains s’enrichissent tandis que d’autres s’appauvrissent. À travers plusieurs destins - une responsable de la Banque de Corée, un petit entrepreneur ruiné et un spéculateur profitant du chaos - le film illustre les drames humains derrière l’effondrement économique et rappelle combien cette crise a marqué durablement la mémoire collective. Le film illustre aussi la lutte des femmes pour se faire reconnaître dans des sphères traditionnellement masculines, avec un clin d’œil à Vincent Cassel dans le rôle d’un représentant du FMI.

Mémoire contemporaine et hommage aux générations passées : la Corée moderne

Aujourd’hui, la République de Corée est devenue une nation démocratique, innovante et culturellement rayonnante. Mais derrière cette réussite se cache l’héritage des générations qui ont connu la guerre, la pauvreté, l’exil et les luttes pour la liberté. Ces femmes et ces hommes ont consenti d’immenses sacrifices pour offrir aux générations suivantes une société plus stable, plus libre et plus prospère.

Le cinéma coréen joue ici un rôle de mémoire et de gratitude : il rappelle que le confort et la modernité actuels n’ont été possibles que grâce au courage et à la persévérance de ceux qui ont porté le pays dans les périodes les plus sombres. Ces films deviennent ainsi des monuments vivants, célébrant à la fois la douleur du passé et la dignité de ceux qui l’ont surmonté, tout en invitant à ne jamais oublier le chemin parcouru.

À travers ces films, l’histoire de la République de Corée se révèle dans toute sa complexité : guerre, résistance, crises politiques et économiques, tensions internationales et préservation culturelle. Chaque période est ainsi rendue vivante, touchante et accessible, permettant au spectateur de comprendre l’âme d’un pays à travers le cinéma. Mais au-delà de la mémoire des blessures et des épreuves, ces œuvres montrent aussi la résilience, la solidarité et la capacité de la société coréenne à se relever et à construire un avenir meilleur. Elles rappellent que l’histoire, même dans ses moments les plus sombres, peut être source d’apprentissage et d’espérance. En ce sens, le cinéma coréen ne se contente pas de commémorer : il inspire aussi, en offrant un regard porteur d’espoir sur la Corée d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Ce parcours à travers le cinéma m’a rappelé que, derrière chaque événement historique, il y a des visages, des émotions, des récits de courage et de résilience. Je vous invite à explorer ces films comme autant de passerelles entre mémoire, culture et humanité. Et j’espère qu’ils vous donneront, à vous aussi, l’envie de plonger dans ce patrimoine cinématographique unique et d’y découvrir un autre visage de cette nation.

How about this article?

- Like0

- Support0

- Amazing0

- Sad0

- Curious0

- Insightful0